Spuren des Kolonialismus in Afrika

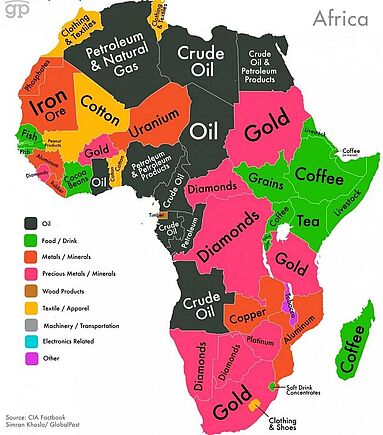

Symbolbild Bildquelle: https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/4g5kk3/from_oil_to_gold_to_diamonds_this_map_shows_the/#lightbox

Ich hoffe, dass das Suchen nach Spuren des Kolonialismus in Afrika aus einem Bemühen entsteht, postkoloniale Wiedergutmachung auszuweiten auf weitere, einschneidendere Belange. Bis auf die Länder und Gebiete, die seit Langem von Religion und Schriftkultur der islamischen oder christlichen Kulturkreise (um diesen veralteten, aber unersetzten Begriff zu verwenden) geprägt waren, hat der Kolonialismus nämlich nicht einfach Spuren hinterlassen: Er hat diese Gesellschaften, Wirtschaften und Religionen schlicht umgepflügt, nicht immer, aber meist mit brachialer Gewalt.

Landraub

Es gibt Beispiele, die zeigen, dass koloniale Verwaltungen den kleinbäuerlichen Anbau von exportierbaren Produkten (Kakao, Kaffee, Tabak) förderten und durch die willkommene Übernahme die Bauern über die Selbstversorgung hinausbrachten. Im amerikanisch beeinflussten Liberia und in Ländern mit grossen Siedlerkolonien wie Angola, Simbabwe oder Südafrika wurde die Exportproduktion ausserdem von Anfang an als Plantagenwirtschaft mit landlosen Arbeitern aufgezogen. Südlich des Äquators gehörten die Landnahmen von Siedlern aber zu den tiefsten «Spuren» des Kolonialismus, die in einzelnen Ländern auch nie durch eine Landreform rückgängig gemacht wurden. Und wo anlässlich der erlangten Unabhängigkeit Enteignungen stattfanden, ging das Land oft direkt in den Besitz einheimischer Eliten über, die es weiter durch proletarisierte Bauern bearbeiten lassen.

Die Kolonialverwaltungen hatten ausserdem die schriftliche Titelvergabe für Land eingeführt – ohne sich viel Mühe zu geben, damit der Landbevölkerung die Basis ihrer Existenz entsprechend zu sichern. Im heutigen Neokolonialismus zeitigt diese «Spur» teilweise noch immer verheerende Folgen, indem Chiefs als traditionelle Landverwalter dies nun als Recht interpretieren, das Land ihrer Gefolgschaft im blühenden Markt des «Landgrabbing» zu Geld zu machen oder Regierungen unbetiteltes Land als Areal im CO2-Emmissionshandel zu verkaufen. Die vertragserfahrenen westlichen Parteien sind dabei von vornherein im Vorteil.

Gesetzgebung

Die koloniale Gesetzgebung – deren Niederschrift ihr fast unauslöschliche Geltung garantierte – wirkt noch immer nach wie eine Autobahn durch den afrikanischen Busch. Das Eigentumsrecht als Grundpfeiler jeder westlichen Ordnung kostete die afrikanischen Gesellschaften Flexibilität in Belangen des Landrechtes und spielt heute durch die genannten Mechanismen eine verheerende Rolle.

Gleiches gilt für die Festlegung von Machtstrukturen und Hierarchien: Vielerorts war die Rolle des Anführers nicht erblich und wurde vor allem auf der lokalen Ebene aufgrund von Verdiensten durch die Gruppe wechselnd vergeben – teilweise urdemokratische Vorgänge –, doch die Kolonialverwaltungen bedachten die angetroffenen Amtsträger mit erblichen Machttiteln, damit die Verwaltungen einen fixen Zugriff hatten.

Koloniale Gesetze und wirtschaftliche Anordnungen erwiesen sich als sehr beständig. Ghanas und Ugandas Anti-Gay-Gesetze gehen direkt auf die Moral des Viktorianischen England zurück. Ein wirtschaftliches Glanzstück des Kolonialismus ist die Währung der Communauté financière africaine, der CFA, die bis 2021 den zugehörigen Ländern vorschrieb, die Hälfte ihres Devisenvermögens im französischen Schatzamt zu hinterlegen – was sie zumeist zu Einkäufen in Frankreich zwang.

Missionen

Selbst gut Gemeintes konnte in dieser Abhängigkeit fatal werden: Missionen waren die Ersten, die Gesundheitsdienste anboten. Erst in den 1950er-Jahren nutzten auch die Kolonialverwaltungen den Aufbau von Gesundheitsdiensten, insbesondere Geburtshilfe und Kleinkindmonitoring, um die Bevölkerung von Unabhängigkeitsbestreben abzubringen. Diese höchst populären Dienste brachten eine rasche Abnahme der Kindersterblichkeit und den Beginn des Bevölkerungswachstums, was aber wiederum die traditionelle Wirtschaft überforderte. Die Suche nach Lösungen brachte die Bevölkerung in alle Richtungen in Bewegung: intensivierte Marktproduktion in der Landwirtschaft, Arbeitssuche bei kolonialen Unternehmen im Rohstoffabbau oder in der Plantagenwirtschaft, aber auch beim Staat, wo sich Schulbildung plötzlich als nötige Voraussetzung erwies, und Abwanderung in städtische Siedlungen der Kolonialgesellschaft.

Die Kopfsteuern zwangen zur Suche nach (gering) bezahlter Arbeit, der Schulbesuch mit westlichen Inhalten wurde den Nachkommen der ländlichen Eliten vielfach vorgeschrieben. Die Missionen lockten mit besserer Gesundheitsversorgung, Schutz vor Zwangsehen und gaben Orientierung in den wachsenden Arbeiteransiedlungen rund um die Städte und Rohstoffminen, in denen sich die ethnischen Zugehörigkeiten und Traditionen vermischten.

Diesen Aufbrüchen hielten die Strukturen der bäuerlichen Gesellschaften nicht stand. Den Regelwerken von Machtteilung, traditionellen Werten und religiösen Vorstellungen stellten sich neue Orientierungsmöglichkeiten entgegen, unkoordiniert und konfligierend: Parteien, Kirchen und Sekten, ethnische Bünde. Die «Spur» des Kolonialismus ist die relative kulturelle Ödnis, die sich in solchen Kontexten breitmachte und den blossen Kampf um die materielle Existenz ersetzte. Ein kulturelles Leben entstand erst in kleinen städtischen Zirkeln wieder, zumeist in Verschmelzung mit importierten Elementen.

Wirtschaft

Auf der wirtschaftlichen Seite zeigte sich schon zur Zeit des Kolonialismus eine klare Ausrichtung auf die primären Produktionsfelder: Rohstoffabbau und -anbau. Dienstleistungsarbeit war daneben höchstens auf unterster Verwaltungsebene oder bei Herrschaften gefragt – das hiess wiederum Ausbeutung der Arbeitskraft unter dem Existenzminimum und maximaler Profit, der nach Europa «re-patriiert» wurde. Da das autochthone Handwerk (Töpferei, Korbware, Schmiedearbeit, Kleiderherstellung) noch kaum professionalisiert war, verschwanden dessen Erzeugnisse relativ unbemerkt: Die meisten Gebrauchsgegenstände wurden allmählich durch renommiertere, importierte Industrieprodukte ersetzt – wie beispielsweise die bereits seit dem 19. Jahrhundert von der Glarner Textilindustrie exportierten Indiennes. Nur wo die hervorragende künstlerische Gestaltung auch die Bewunderung der Einwohner:innen der Kolonialmächte erlangte, bildete sich daraus ein auf den Tourismusmarkt ausgerichtetes Gewerbe.

Neokolonialismus

Mit dem Stichwort Tourismus kreuzt dieser Überblick die Schwelle zum Neokolonialismus, der die Entwicklung in noch stärkerem Masse durch privates Unternehmertum des Westens (und inzwischen auch anderer «arrivierter» Nationen) vorantrieb. Wenn Kolonialismus einer der seltenen Begriffe der Geschichtswissenschaften ist, der die Verbindung von politisch-militärischem (staatlichem) und wirtschaftlichem Vorgehen benennt, so ist auch im Neokolonialismus diese Kooperation gegeben: Weitgehende politische Vorgaben bei Kreditbedingungen, beispielsweise Foreign-Investment-Empfehlungen, Zollabbau und Schuldenwirtschaft, welche die Staaten in Abhängigkeit halten, werden zwar nicht mehr von den einstigen Kolonialregierungen eingesetzt, um den Zugriff auf die Wirtschaft zu sichern, aber von den nicht weniger entmündigenden Bretton-Woods-Institutionen.

Dass die afrikanische Jugend diese Mechanismen zunehmend erkennt und im wirtschaftlichen und politischen Bereich mit besseren oder schlechteren Mitteln nach Alternativen sucht und diese fordert, ist solidarisch zu begrüssen und zu unterstützen, insbesondere auch indem wir die Presse über solche Vorgänge kritisch hinterfragen.

Susy Greuther, AG Internationales